История предполагает, что этот камень был найден на рудниках Голконды более пяти тысяч лет назад.

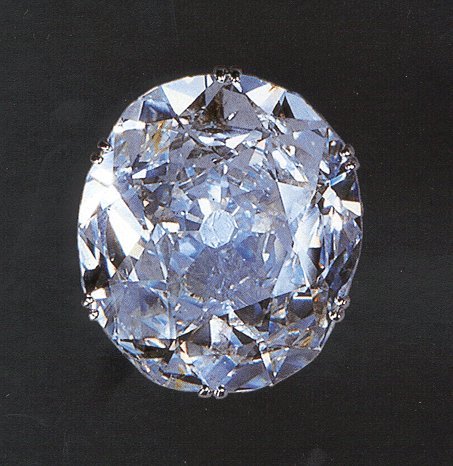

Хронология жизни «Кохинора» («Кохинура») достоверно прослеживается с начала XIV века. На протяжении нескольких столетий алмаз (его масса равнялась 672 каратам – 134,4 грамма (по сведениям из других источников – 793 карата – 158,6 грамма)) являлся украшением тюрбанов правителей султаната Малвы.

Легенда гласила, что как только камень падет с тюрбана раджи, тотчас весь народ Малвы превратится в рабов. Пророчество сбылось в 1304 году, когда на территорию государства вторгся делийский султан Алаад-Дин Хильдж.

Захир ад-Дин Мухаммед Бабур (1483–1530)

В 1526 году Индия пережила вторжение прямого потомка великого Тамерлана и основателя династии Великих Моголов Мухаммеда Бабура. В числе захваченных им сокровищ был и «Кохинор», который достался по наследству сыну и правопреемнику Бабура Хумаюну. С тех пор камень передавался из поколения в поколение, пока существовала великая династия, представителей которой преследовали несчастья.

В своих «Записках» («Бабур-намэ») он сообщает, что среди множества сокровищ, принесенных в виде дани его сыну и наследнику Хумаюну, находился крупный алмаз, который с тех пор в династии Великих Моголов передавался по наследству из поколения в поколение. Согласно древней легенде, вместе с этим драгоценным камнем всех членов царствующей фамилии преследовали семейные трагедии, заточения, ослепления и даже убийства.

Однако в индийских преданиях этот самый знаменитый из всех индийских алмазов упоминался еще задолго до Бабура, чуть ли не за несколько тысяч лет до нашей эры. Согласно древнеиндийской легенде, его носил юрой Карна — сын бога Солнца.

Когда в 1739 году войска персидского властелина Надир-шаха пошли в Дели, богатство этого города их просто ошеломило. Глазам воинов предстали роскошно украшенные храмы, дворцы и мечети, на стенах которых сверкали тысячи драгоценных камней — рубины, изумруды, сапфиры, бриллианты. В них отражались лучи тропического солнца, и это вызывало ни с чем не сравнимую игру спета и красок.

Сам Надир-шах, избалованный роскошью и богатством своего двора, и то не мог оторвать взгляд от чудесного перелива драгоценных камней. Алмаз был «камнем» владык, и обладавший им мог именоваться владыкой Индии. Но знаменитого алмаза, окруженного легендами, Надир-шаху, несмотря на все старания, в Дели найти пока не удавалось.

Однако алмаз был не единственной драгоценностью, которой страстно хотел обладать Надир-шах. Поэтому, когда персидский повелитель захватил Дели, он первым делом направился к «Павлиньему трону» — бесценнейшему произведению искусства.

«Павлиний трон», установленный в зале первого двора, имел форму и размеры, схожие с походной кроватью. Он стоял на четырех больших ножках высотой около 60 сантиметров, а нижняя часть трона держалась на четырех продолговатых брусах. На этих бpycax стояли двенадцать опор, с трех сторон поддерживающих балдахин.

Ножки и брусья (ширина их более 40 сантиметров) были покрыты золотом и эмалью и усеяны многочисленными алмазами, изумрудами и рубинами. В центре каждого бруса находился тусклый рубин в окружении четырех изумрудов, образующих четырехконечный крест. Изумруды имеют форму четырехугольников, а пространство между ними и рубинами усыпано алмазами, вес самых крупных из них превышает 10—12 каратов. В отдельных местах имеются жемчужины, вставленные в золотую оправу.

Вся внутренняя часть балдахина покрыта алмазами и жемчужинами, а по низу балдахин украшен бахромой из жемчуга. Под сводом виден павлин с распущенным хвостом, состоящим из голубыхi сапфиров и драгоценных камней других расцветок. Тело птицы сделано из золота и украшено эмалью и жемчугом.

Говардхан. Шах Джахан на Павлиньем троне. ок. 1635 г.

Музей Гарвардского Университета, Кембридж.

Однако на месте павлиньего глаза, где должен был находиться драгоценны

...

Читать дальше »